CHAPITRE II

VESTIGES MATÉRIELS DE L’HUMANITÉ PRIMITIVE

§1. — L’HOMME DES TEMPS GÉOLOGIQUES.

Nous avons écouté jusqu’à présent la grande voix de l’humanité racontant, dans la tradition sacrée et dans la tradition profane, les souvenirs qu’elle avait gardés de ses premiers âges. Il nous faut maintenant aborder un tout autre ordre d’informations, pour essayer de compléter les renseignements que l’on peut grouper dans l’état actuel sur l’existence primitive de l’homme. Ce sont désormais les pierres qui vont parler. Nous demanderons aux couches constitutives de notre sol les secrets qu’elles cachent dans leur sein ; nous examinerons soigneusement les vestiges matériels qu’a laissés le passage des populations antérieures à toute histoire. Et nous pourrons ainsi placer, à côté des faits généraux transmis par la tradition, de nombreux détails sur la vie des premiers hommes, ainsi que sur les phases successives de leurs progrès matériels.

Il s’agit là d’une science toute nouvelle, qui n’a pas encore plus d’un quart de siècle d’existence et qu’on a appelée l’archéologie préhistorique. Comme toutes les sciences qui en sont encore à leurs débuts, elle est très orgueilleuse ; elle prétend, du moins dans la bouche d’une partie de ses adeptes, bouleverser la tradition, en réduire à néant l’autorité et expliquer à elle seule tout le problème de nos origines. Ce sont là des prétentions bien hardies et qui ne se réaliseront jamais. Sans viser si haut, la science nouvelle, dans les vraies limites de ce qui lui est possible, a déjà un rôle assez considérable et assez brillant à remplir pour pouvoir s’en contenter. Combler avec certitude les énormes lacunes de la tradition, en éclaircir les données obscures au moyen de faits positifs, scientifiquement constatés, c’est là ce qu’elle doit faire un jour et ce qu’elle a déjà fait en partie. L’archéologie préhistorique, au reste, n’est encore qu’imparfaitement constituée ; elle présente de grandes canules, des problèmes jusqu’à présent dépourvus de solution. L’esprit de système s’y est trop souvent donné carrière, et bien des savants se sont hâtés d’y échafauder des théories avant d’avoir mené assez loin les observations. Enfin tous les faits de cette science ne sont pas établis d’une manière parfaitement certaine.

Mais malgré ces imperfections, inévitables dans une étude commencée depuis si peu d’années, la science des vestiges archéologiques de l’humanité primitive a pris rang parmi les sciences positives. Elle a rassemblé déjà un très grand nombre de faits absolument certains, dont la synthèse commence à se dessiner. Ses recherches ont fait réapparaître les scènes de la vie rude et sauvage des premiers hommes, et de ses succès jusqu’à présent on peut augurer ceux qui suivront. Il est désormais impossible de faire un livre dans le genre de celui que nous avons entrepris, et de le mettre à la hauteur de l’état des connaissances, sans y donner une place aux résultats de cette étude. Comme de raison, les faits indubitablement constatés doivent seuls être insérés dans un résumé tel que le nôtre. Aussi avons-nous fait avec le plus grand soin le départ des choses certaines et des choses encore douteuses.

Malheureusement les recherches de l’archéologie préhistorique n’ont pas pu être poussées encore dans toutes les parties du globe. Elles ont eu jusqu’à présent pour théâtre principal l’Europe occidentale, et en particulier la France et l’Angleterre. Ceci nous met loin des lieux où l’espèce humaine dut faire son apparition, où vécut le couple de nos premiers pères. C’est en cela que la science présente une de ses plus regrettables lacunes, qui sera sans doute un jour comblée. Mais, comme on va le voir, les faits mêmes constatés en Europe, bien que ne pouvant pas être regardés comme absolument primordiaux, ont un intérêt de premier ordre qui ne permettait pas de les passer ici sous silence.

Ils ont pris surtout une importance exceptionnelle depuis que la paléontologie humaine s’est constituée comme une branche à part de l’archéologie préhistorique. Celle-ci, lorsque les savants des pays scandinaves en ont jeté les premières bases, n’étendait pas ses investigations au delà de l’époque actuelle de la formation de l’écorce du globe, au delà du temps où les continents prirent à peu de chose près le relief que nous leur voyons aujourd’hui. La paléontologie humaine, au contraire, fait remonter bien autrement haut dans les annales du passé de l’homme ; elle nous reporte à une antiquité qu’on ne saurait, au moins quant à présent, évaluer en années ni en siècles d’une manière quelque peu précise. Elle fait suivre les plus antiques représentants de notre espèce, au travers des dernières révolutions de l’écorce terrestre, par delà plusieurs changements profonds des continents et des climats, et dans des conditions de vie très différentes de celles de l’époque actuelle.

C’est dans les étages supérieurs du groupe de terrains désigné sous le nom de miocène, c’est-à-dire dans les couches de sédiments déposés vers le milieu de la grande période géologique appelée époque tertiaire, que l’on a cru retrouver dans nos pays les plus antiques vestiges de l’existence de l’homme.

La flore et la faune des couches en question démontrent que la température de la surface du globe était alors beaucoup plus élevée qu’elle n’est aujourd’hui. Les contrées de l’Europe centrale jouissaient d’un climat pareil à celui des tropiques ; les portions les plus septentrionales de l’Asie et de l’Amérique, et le Groënland lui-même, n’étaient pas encore envahis par les glaces. Jusque sous le cercle polaire, toutes les terres émergées — et de ce côté elles paraissent alors avoir été plus nombreuses qu’aujourd’hui — étaient couvertes d’épaisses forêts, dont la riante végétation était alors, à peu de chose près, ce qu’est maintenant celle des climats tempérés. De grands singes anthropomorphes voisins des gibbons, le rhinocéros à quatre doigts que les paléontologistes ont appelé acerotherium, le dicrocère, l’amphicyon gigantesque, plusieurs espèces d’ours et de grands félins plus formidables que le lion et le tigre de nos jours : tels étaient les animaux qui peuplaient alors la France, et auxquels vinrent bientôt se joindre les colosses de la famille des proboscidiens, mastodontes et dinothériums, auprès desquels les éléphants actuels ne sont que des diminutifs.

Il est certain que, sur quelques points du centre de la France, on a exhumé des strates des terrains miocènes supérieurs des silex éclatés à l’aide du feu, où il est bien difficile de ne pas reconnaître les traces d’un travail intentionnel et intelligent, destiné à les transformer en armes et en instruments. De très hautes autorités n’hésitent pas à y voir les oeuvres des premières générations humaines. D’autres, au contraire, effrayés de l’antiquité que ces faits révéleraient pour notre espèce, ou bien, dans une autre direction d’idées, influencés par les doctrines transformistes, attribuent ces vestiges à un « précurseur de l’homme, » encore inconnu, qui aurait été déjà doué d’intelligence et capable d’industrie. D’autres enfin, mais le nombre en va toujours diminuant devant l’évidence de plus en plus grande des faits observés, y opposent une dénégation formelle et prétendent ne voir ici que de simples produits de circonstances fortuites.

[1]

Tant que l’on n’aura pas rencontré, dans les couches où s’observent ces silex, qui paraissent travaillés et ont déjà donné lieu à tant de discussions, des ossements de l’homme ou de son précurseur supposé, la question devra demeurer indécise. Il n’y aura pas moyen de la trancher d’une manière définitive. On doit cependant remarquer que, dans l’état actuel de la science, une grande objection contre l’opinion qui suppose dès cette époque l’existence de l’homme, perpétué ensuite sans interruption depuis lors, se tire du hiatus énorme formé dans le temps par la durée des époques où se déposèrent les terrains pliocènes inférieurs et moyens, terrains où jusqu’ici l’on n’a pu constater aucun vestige analogue.

Le passage de l’époque miocène à celle où se formèrent les strates pliocènes inférieures, représentées dans nos pays par les mollasses, fut marqué par un changement de climat notable, un abaissement de température qui plaça l’Europe centrale environ dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. « Si, dit M. Schimper dans son Traité de paléontologie végétale, la période miocène offre un mélange de plantes tropicales et subtropicales, au milieu desquelles les plantes des zones tempérées ne jouent qu’un rôle secondaire, il n’en est plus ainsi dans la période pliocène, où celles-ci finissent par dominer exclusivement. » Cette flore européenne tempérée correspond assez exactement à celle des contrées dont la moyenne thermométrique est de 13 degrés environ. À la modification de la flore de nos pays correspond une modification parallèle de la faune, en rapport avec le changement du climat.

Celui-ci, du reste, alla rapidement en s’accentuant de plus en plus. La baisse de la température, par suite de causes qui restent encore absolument inconnues, en vint au point de produire les phénomènes, aujourd’hui parfaitement constatés, de la première époque glaciaire.

Le climat moyen de l’Europe, descendu bien au-dessous de ce qu’il est aujourd’hui, donna naissance à d’immenses accumulations de glace qui couvrirent toute la Scandinavie, toute l’Écosse et tout le plateau central de la France d’une calotte uniforme, pareille à celle qui enveloppe aujourd’hui le Groënland, et remplirent les vallées de toutes les chaînes de montagnes jusqu’à leurs débouchés dans les plaines inférieures. C’est alors que le grand glacier du Rhône descendit jusqu’au point que marque la ligne des anciennes moraines s’étendant de Bourg-en-Bresse à Lyon. Un refroidissement aussi considérable de la température, qui paraît s’être produit proportionnellement sur toute la surface du globe, eut pour résultat de tuer la riche végétation qui embellissait nos régions, et d’anéantir en grande partie la faune européenne. Les mastodontes, et avec eux nombre d’espèces de carnassiers, de ruminants, etc., s’éteignirent ou émigrèrent vers le sud. De même, s’il avait existé antérieurement des hommes dans nos contrées, ils durent forcément être détruits ou contraints à l’émigration ; car le climat de l’Europe ne permettait plus alors la vie de l’homme, non plus que de la plupart des animaux de la faune vertébrée. C’est dans des contrées plus méridionales qu’on devra rechercher un jour, quand elles seront mieux ouvertes aux explorations, si la race humaine se conserva pendant ce temps sous des climats moins rigoureux où elle aurait émigré, ou bien si les êtres intelligents, qui taillèrent les silex découverts dans le calcaire de Beauce et dans les sables de l’Orléanais, furent entièrement anéantis. Alors seulement on pourra se former une opinion sérieusement motivée sur la question de savoir s’ils étaient les ancêtres des hommes actuels, des préadamites, c’est-à-dire, des humains d’une race disparue, ou bien encore des précurseurs de l’homme, des êtres se rapprochant de notre espèce mais en étant nettement distincts, sortes d’ébauches par lesquelles le Créateur aurait préludé à la formation définitive de l’homme.

Quoiqu’il en soit, après la période glaciaire, lorsque se formèrent les terrains pliocènes supérieurs, la température de l’Europe redevint tempérée et probablement très voisine de ce qu’elle est aujourd’hui, car dès lors la flore fut à peu de chose près ce qu’elle n’a pas cessé d’être depuis. Sur nos pays débarrassés des glaces qui les avaient couverts, on vit revenir une faune très différente de celle qui l’avait précédée. À celle-ci appartenaient les derniers mastodontes ; celle-là voit apparaître les premiers éléphants, l’elephas meridionalis. Aux rhinocéros et aux tapirs, aux ours et aux cerfs du pliocène inférieur, se substituent des cerfs, des ours, des tapirs, des rhinocéros d’espèces jusqu’alors inconnues. Les genres hippopotame (hippopotamus major) et cheval (equus robustus) jouent un rôle important dans cette population animale nouvelle ; les félins, au contraire, y deviennent relativement rares. C’est le temps des alluvions de Saint-Prest auprès de Chartres, et du val d’Arno supérieur, si riches en débris d’éléphants.

[2]

L’homme avait apparu ou reparu dans nos contrées en même temps que les animaux que nous venons de nommer ; et depuis lors les monuments de sa présence se succèdent sans interruption jusqu’à nos jours. On a trouvé les traces non équivoques de son passage à Saint-Prest, où elles ont été constatées pour la première fois par M. Desnoyers ; dans le val d’Arno, où elles ont été reconnues par M. Ramorino ; et aussi dans les oesar de la Scandinavie, dépôts de la même époque, étudiés par M. Nilsson. Ce sont des pointes de flèche et des grattoirs en silex, taillés par éclatement d’une manière encore fort grossière ; ce sont surtout des incisions produites manifestement par les lames de pierre servant de couteaux sur les ossements des grands pachydermes, en en détachant les chairs pour les manger. Car les sauvages de l’époque pliocène supérieure chassaient hardiment ces colosses animaux et en faisaient leur nourriture.

Les terres émergées dans notre partie du globe étaient beaucoup plus vastes qu’aujourd’hui. Un soulèvement d’environ 180 mètres du fond de la mer unissait les Iles Britanniques à la France, comme appendice du continent européen, qui embrassait aussi toute l’étendue actuelle de la mer du Nord, de telle façon que la Tamise était alors un affluent du Rhin. Au midi, la Sicile tenait à l’Afrique septentrionale, comme aussi l’Espagne. Cet état des continents explique les migrations animales qui commencèrent presque aussitôt à se produire et qui occupèrent toute l’époque de la transition entre l’âge tertiaire et l’âge quaternaire. En effet, tandis que la faune caractérisée par l’elephas meridionalis, l’hippopotamus major et le rhinoceros leptorhinus apparaissait dans l’Europe centrale, deux autres faunes analogues, mais distinctes, caractérisées par des espèces différentes des mêmes genres, s’étaient montrées en même temps, l’une au nord et l’autre au sud, l’une dans les régions hyperboréennes et l’autre en Afrique. La première était remarquable surtout par le mammouth ou éléphant à longs poils (elephas primigenius), par un rhinocéros à épaisse toison (rhinoceros tichorinus), animaux aujourd’hui disparus, par le renne, l’élan, le glouton, le boeuf musqué, qui habitent encore maintenant les environs du pôle ; la seconde était la faune qui subsiste en Afrique avec son éléphant, son rhinocéros et son hippopotame.

Or, tandis que la faune propre à nos contrées s’éteignait assez rapidement, sauf quelques espèces, comme l’ours des cavernes, sous l’influence de causes que nous ne pouvons encore pénétrer, un double courant de migration, dont la constatation est due aux travaux de M. Lartet, amenait dans l’Europe centrale les animaux de la faune hyperboréenne et ceux de la flore africaine, les uns descendant du nord, les autres remontant du sud par les communications terrestres qui existaient alors, venant se réunir sur notre sol et pénétrant jusque dans ce qui a été plus tard les Iles Britanniques. Ce sont les diverses phases de ce mélange, et de cette substitution d’une faune à une autre, qui sont marquées en Angleterre par les couches du crag des comtés de Norfolk et de Suffolk, ainsi que par le « forest-bed » de Cromer, auprès de Paris par les alluvions fluviales de Montreuil et de Villejuif, en Sicile par les remplissages des grottes de Syracuse et de San-Teodoro. Du même temps sont aussi les dépôts qui remplissent la grotte de Wookey, en Angleterre, où l’on a recueilli des objets de travail humain indiquant une industrie un peu plus avancée que celle à laquelle appartiennent les instruments en silex de Saint-Prest et des oesar de la Suède.

Mais, en même temps que la double migration des animaux hyperboréens et africains vers l’Europe centrale achevait ses premières étapes, une grande révolution s’accomplissait dans le relief des continents et marquait l’aurore d’une nouvelle époque géologique. Un immense affaissement, sensible plus fortement qu’ailleurs dans les régions septentrionales, plongeait sous les eaux la plus grande partie du nord de l’Europe ; où les glaces flottantes venaient disperser, dans les plaines de la Russie, de la Pologne et de la Prusse, des blocs de rochers arrachés au voisinage du pôle. Les Iles Britanniques étaient réduites à un archipel de petits îlots formés seulement par les sommets les plus élevés. À la même date, l’Atlantide tertiaire disparaissait également, la Sicile se séparait de l’Afrique, la mer venait couvrir l’espace qu’occupe aujourd’hui le Sahara. De tels changements dans la distribution des terres et des eaux amenaient forcément avec eux un changement profond dans le climat.

L’accomplissement des phénomènes d’immersion dont nous venons de parler, et le moment où ils atteignirent leur maximum d’intensité ouvrent une nouvelle époque géologique, celle que l’on appelle quaternaire. Ses débuts sont marqués par une extension des glaciers, moins grande que celle du milieu des temps pliocènes, mais énorme encore, et qui a laissé des vestiges impossibles à méconnaître dans toutes les régions de montagnes. Les vallées des Carpathes, des Balkans, des Pyrénées, des Apennins, sont alors de nouveau encombrées de glaces. Les glaciers du versant sud des Alpes s’avancent jusqu’à l’entrée des plaines du Piémont et de la Lombardie ; celui du Rhône va rejoindre une seconde fois le Jura, remplissant le bassin du lac Léman. C’est la seconde période glaciaire.

On n’est point surpris de retrouver, dans les dépôts que cette époque a laissés sur notre sol, des débris de toutes les espèces, éteintes ou conservées, qui caractérisent la faune des régions circumpolaires et ne peuvent vivre que dans un climat très froid. Le mammouth et le rhinocéros à narines cloisonnées, dont le berceau fut en Sibérie à l’âge pliocène, et que leur épaisse fourrure révèle comme des animaux organisés pour vivre sous la température la plus rigoureuse, descendaient alors jusqu’aux Pyrénées et aux Alpes. Les marmottes, les bouquetins, les chamois, maintenant relégués sur la cime des plus hautes montagnes, habitaient, jusque dans les environs de la Méditerranée, des plaines où il leur serait impossible de vivre aujourd’hui. Le boeuf musqué, que l’on ne trouve plus que par delà le 60e parallèle, dans l’Amérique septentrionale, errait dans les campagnes du Périgord. Le renne, plus arctique encore, abondait dans toute la France, où le glouton l’attaquait, comme aujourd’hui dans le pays des Lapons. Le grand ours des cavernes, espèce qui s’est graduellement éteinte, et qui avait disparu longtemps avant l’ouverture des temps purement historiques, se rattache aussi à cette faune septentrionale.

Mais il ne faudrait pas en conclure, comme on l’a fait trop vite, que le climat de nos pays fût alors identique à ce qu’est maintenant celui de la Sibérie. Par suite du double courant de migrations animales venant du nord et du sud, que nous avons indiqué tout à l’heure, la faune des dépôts quaternaires de la France présente le mélange le plus extraordinaire des espèces des zones chaudes et des zones froides. À côté des animaux des contrées circumpolaires, on y rencontre la plupart de ceux du continent africain. Les débris de l’éléphant d’Afrique se rencontrent, en allant vers le nord, depuis l’Espagne jusqu’aux bords du Rhin ; le rhinocéros bicorne, aujourd’hui restreint dans les environs du Cap, a laissé ses ossements dans les alluvions quaternaires de la Grande-Bretagne. L’hippopotame amphibie des grands fleuves de l’Afrique habitait nos rivières et y était très abondant ; on en rencontre fréquemment les vestiges dans les dépôts de l’ancienne Seine. Une énorme espèce de lion ou de tigre, — les naturalistes hésitent encore sur ses affinités, — le felis spelæus vivait dans toutes les provinces de France et des pays voisins avec la hyène, la panthère et le léopard. Force est donc d’admettre qu’à l’époque quaternaire, si les glaciers des montagnes avaient un prodigieux développement, si le froid était vif sur tous les plateaux un peu élevés, la température des vallées plus basses offrait un contraste marqué et était assez chaude pour convenir à des espèces animales dont l’habitat actuel est en Afrique.

M. le docteur Hamy, dans son beau Précis de paléontologie humaine, a très bien expliqué, par des raisons simples et vraisemblables, ces conditions toutes particulières de climat et de faune.

« Dans le nord, le Royaume-Uni morcelé en un certain nombre d’îles moyennes et petites, la Scandinavie très réduite en étendue, la Finlande séparée du reste de l’Europe par un bras de mer reliant, à travers les lacs russes, la Baltique à la Mer Blanche, l’Océan Glacial s’avançant jusqu’au pied de l’Oural du centre, les plaines de la Sibérie en grande partie inondées, comme celles de la Russie, de la Pologne et de la Prusse ; dans l’est, la Caspienne, réunie à la Mer Noire et à la Mer d’Azof, couvrant les steppes d’Astrakhan, entre l’Oural et le Volga, et s’étendant du Caucase jusqu’au delà de Kherson, les grands lacs d’Aral, de Ko-Ko-Noor, etc., bien plus vastes, une mer intérieure remplaçant l’immense désert de Gobi ; au sud, enfin, le Sahara submergé, doublant presque la surface de notre Méditerranée : telles seraient les principales modifications qu’il faudrait introduire dans la carte de l’ancien continent pour y représenter la géographie quaternaire. Partout des îles ou de grandes presqu’îles, entre lesquelles pénètrent les eaux de la mer, et par là même presque partout le climat insulaire substitué au climat continental.

« Dans les conditions où se trouvent aujourd’hui nos contrées, les températures moyennes des divers mois de l’année varient de plus en plus, quand de l’équateur on va vers les pôles. Circonscrites entre 2 et 3 degrés centigrades de 0 à 10 degrés de latitude nord, ces variations augmentent de 10 à 20 degrés, augmentent encore de 20 à 30 degrés, et s’accentuent de plus en plus dans les zones tempérées. À Paris, l’amplitude de l’oscillation est de 15 à 16 degrés centigrades ; à Berlin, elle en atteint 20 degrés et demi ; à Moscou, 35 ou 36 degrés. À Boothia-Felix, enfin, par 72 degrés de latitude nord, elle est de plus de 45 degrés.

« Dans les îles, ces variations sont bien plus limitées. Dans l’archipel de la Nouvelle-Zélande, par exemple, qui s’étend aux antipodes à des latitudes égales à celles de l’Europe, les divergences sont beaucoup moins fortes de l’hiver à l’été, puisque, au lieu d’aller à 16, 20 ou 25 degrés, elles ne dépassent pas 7 degrés.

« Avec un climat continental, les chaleurs des étés détruisent l’action du froid pendant les hivers ; le vent chaud du Sahara (foehn des naturalistes suisses) établit une sorte de compensation à l’égard des vents froids qui ont soufflé du nord et de l’est, et les glaciers, dont quelques années froides se succédant abaisseraient, comme en 1816, la limite inférieure d’une manière notable, se maintiennent, ou peu s’en faut, à la même élévation. Les influences de latitude s’atténuant dans un climat insulaire, et l’altitude conservant toute sa force, on pourra voir de belles vallées, couvertes d’une splendide végétation méridionale, dominées de quelques centaines de mètres seulement par d’immenses glaciers.

« Il en est ainsi à la Nouvelle-Zélande, que nous avons choisie comme exemple plus haut. Tous les voyageurs, depuis Cook, ont parlé avec enthousiasme des vigoureuses forêts de la « terre des bois verts, » où l’élégant areca sapida représente le groupe des palmiers et marie ses riants bouquets au feuillage des podocarpées, des dacrydies et des fougères arborescentes. Tous ont admiré la riche végétation de ces plaines verdoyantes où croissent en abondance les dracæna, les cordylines, les phormium tenax, etc. Et à quelque distance seulement de ces richesses végétales, ils ont vu se dresser les masses blanches des Alpes du sud. Si, à la suite des Haast, des Hector, des Hochstetter, ils ont gravi les pentes de cette belle chaîne de montagnes, ils ont trouvé à des niveaux bien moins élevés que dans notre continent la limite inférieure des neiges perpétuelles.

« Ce n’est plus, en effet, à 2,700 mètres, comme dans les Alpes d’Europe, que commence la fusion de la glace ; c’est à 1,460 environ au glacier d’Hochstetter, à 1,450 pour celui d’Ashburton. Cette limite est située plus bas encore aux glaciers de Hourglass (1,155 mètres) et de la Grande-Clyde (1,140 mètres). Elle descend à 1,070 mètres pour celui de Murchison, à 838 mètres pour celui de Tasman, enfin à 115 mètres seulement d’altitude pour le glacier de François-Joseph. C’est à 1,000 mètres en moyenne au-dessus du niveau de l’Océan que s’arrêtent les glaces perpétuelles de la Nouvelle-Zélande. On remarquera que c’est précisément à cette même hauteur que se rencontrent les traces les plus inférieures des anciens glaciers alpestres.

« Les résultats produits sont exactement comparables, et la cause qui maintient à ce niveau relativement bas les neiges perpétuelles de la Nouvelle-Zélande s’est certainement exercée sur une grande partie de l’Europe quaternaire. N’est-il pas logique de conclure de ce rapprochement que l’ancien monde, réduit à former des groupes géographiques comparables à l’archipel zélandais, par des affaissements considérables dont sa surface présente de nombreuses traces, dut à ces conditions spéciales les manifestations glaciaires que nous avons rapidement décrites ?

« Dans ces conditions de milieu, l’altitude agissant presque seule sur la température, qui, en raison de l’état insulaire, varie peu d’une saison à l’autre à des niveaux également élevés, il serait facile de placer un grand nombre d’espèces d’animaux variées dans les conditions les plus favorables à leur développement. On pourrait, par exemple, ainsi que l’a fait M. Saratz, au Roseggthal, dans la Haute-Engaddine, transporter des rennes dans le voisinage des neiges perpétuelles, où ils prospéreraient, tandis que dans les régions basses les rhinocéros, les hippopotames trouveraient la douce température qui leur est nécessaire.

« En s’élevant graduellement de la plaine au sommet des monts, le zoologiste jouirait ainsi d’un spectacle toujours nouveau, comparable à celui qui attend le botaniste sur certaines montagnes. De même que ce dernier peut, dans son ascension au mont Ventoux, par exemple, cueillir successivement sur les pentes du mont des plantes qui correspondent à celles des diverses latitudes de l’Europe, chaudes, tempérées, glaciales ; de même le zoologiste rencontrerait l’un après l’autre les divers groupes d’animaux qui peuvent se présenter à ses yeux de l’Algérie aux Alpes laponnes. En d’autres termes, l’élévation en altitude remplacerait l’élévation en latitude. »

Tel était l’état de notre Europe à l’époque quaternaire. Et l’on peut apporter une nouvelle preuve, en faveur de l’opinion de M. le docteur Hamy, sur l’influence qu’exerçaient alors les conditions du climat insulaire, en invoquant le témoignage des vestiges révélant le développement prodigieux qu’avaient dans cet âge les phénomènes aqueux à la surface de notre partie du globe. Dans des îles et des presqu’îles entourées de tous côtés et pénétrées par l’Océan, l’atmosphère était saturée d’humidité, et partout les dépôts quaternaires en ont conservé l’empreinte. Presque toutes les hautes vallées, au-dessous de la limite des glaces, étaient occupées par des lacs, qui se sont successivement desséchés en rompant leurs barrages naturels. Alimentés par ces lacs, par les immenses glaciers qui les dominaient, par des pluies dont rien ne peut plus, dans les phénomènes actuels, nous donner une idée suffisante, les fleuves étaient énormes et occupaient toute la largeur des vallées de dénudation où coulent aujourd’hui leurs successeurs ; car ces vallées ne sont pour la plupart que leurs lits, profondément creusés par le passage de pareilles masses d’eau. Pour reconstituer la Somme, le Rhin, le Rhône de cet âge, c’est à 100 mètres pour le premier de ces fleuves, à plus de 60 pour le second, à 50 au moins pour le troisième, qu’il faut relever le niveau présenté par eux actuellement.

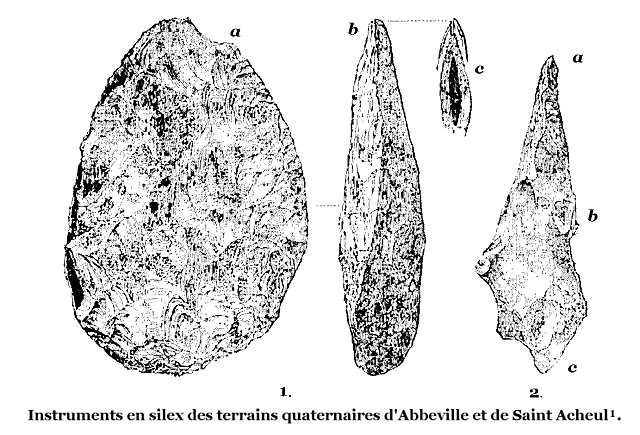

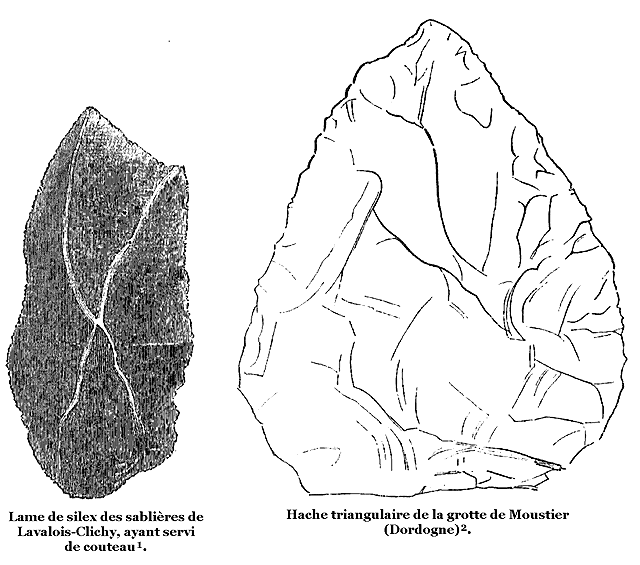

Les traces de l’existence de l’homme sont très multipliées dans les dépôts quaternaires, dès le début de cette période géologique. Les ossements des animaux que nous énumérions tout à l’heure se trouvent associés aux silex taillés et à quelques autres objets en pierre dénotant un travail très imparfait et un état social fort rudimentaire, mais pourtant un progrès bien sensible depuis l’âge du pliocène supérieur, dans les sables et les graviers fluviatiles du comté de Suffolk et du Bedfordshire, dans les dépôts de transport des vallées de la Somme et de l’Oise, dans les sablières du Champ-de-Mars et de Levallois-Clichy, à Paris, et en général dans toutes les alluvions quaternaires de l’Europe occidentale, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne. De cet âge également paraissent être celles des cavernes ossifères des Pyrénées, qui sont situées à une hauteur de 150 à 250 mètres au-dessus des vallées d’aujourd’hui, et certaines des grottes du Périgord, celle de Moustier, par exemple, dont les silex travaillés sont pareils à ceux que l’on recueille à Saint-Acheul et à Abbeville.

[3]

Les pièces les plus multipliées et les plus caractéristiques de cet âge de la vie de l’humanité sont des haches lancéolées, taillées à grands éclats. On reconnaît aisément que ces silex, couverts d’une patine blanchâtre de cacholong qui révèle leur extrême antiquité, étaient destinés à la fois à trancher, à fendre et à percer. Quand les pointes sont aiguës, elles ont été obtenues par des cassures à plus petits éclats. On rencontre aussi dans les mêmes dépôts des pointes de lances et de flèches grossières, et des lames détachées avec assez d’habileté pour former des couteaux, qui sont aussi multipliées à Levallois-Clichy que les haches à Saint-Acheul et à Abbeville. Quelques pierres figurent de véritables grattoirs, qui servaient sans doute à râcler intérieurement les peaux dont se couvraient les sauvages quaternaires pour se défendre contre le froid. C’est la forme qui paraît aussi la plus habituelle et la mieux caractérisée dans les silex taillés du calcaire de Beauce, dont l’attribution à l’industrie de l’homme est encore incertaine.

On peut, du reste, se faire une idée assez exacte de ce qu’était la vie des sauvages quaternaires. La culture de la terre et l’élève des animaux domestiques leur étaient inconnues ; ils erraient dans les forêts et s’abritaient dans les cavernes naturelles des montagnes. Ceux qui habitaient les bords de la mer se nourrissaient de poissons harponnés au milieu des rochers et de coquillages ; les peuplades de l’intérieur vivaient de la chair des animaux qu’elles frappaient avec leurs armes de pierre. Les accumulations d’ossements d’animaux observées dans les grottes en sont la preuve, et certains de ces os portent encore la trace de l’instrument qui en a détaché les chairs. Mais les hommes de cette époque ne se bornaient pas à dévorer les parties charnues de la dépouille des ruminants, des solipèdes, des pachydermes, des carnassiers même, ils étaient très friands de la moelle, ainsi que l’indique le mode presque constant de fracture des os longs. C’est un goût que l’on a observé chez la plupart des barbares. Certaines tribus, comme celle qui a laissé des traces à Choisy-le-Roi, près de Paris, paraissent s’être adonnées à l’anthropophagie ; mais les indices de cette horrible habitude ne se montrent qu’exceptionnellement.

[4]

Les hommes dont un retrouve la trace dans les dépôts quaternaires, et encore plus ceux du temps du pliocène supérieur, étaient donc des sauvages aussi peu avancés que le sont aujourd’hui ceux des îles Andaman ou de la Nouvelle-Calédonie. Leur vie était profondément misérable ; mais c’étaient déjà bien des hommes ; même dans leur état d’abjection, l’étincelle divine existait chez eux. Déjà l’homme était en possession du feu, cette invention primordiale et prodigieuse qui établit un abîme entre lui et les animaux les plus élevés. Ne l’oublions pas, d’ailleurs, les inventions les plus rudimentaires sont celles qui ont réclamé le plus grand effort d’intelligence, car elles ont été les premières et rien ne les avait précédées. Au début de l’humanité il a fallu plus de génie encore pour arriver à tailler, dans le silex, les haches grossières que nous restituent les sables des alluvions fluviales, qu’il n’en faut aujourd’hui pour combiner les plus savantes et les plus ingénieuses machines.

[5]

Si l’on contemple d’ailleurs en même temps, dans les salles de nos musées, ces seules armes de l’humanité primitive, et les squelettes des animaux formidables au milieu desquels il lui fallait vivre, on comprend qu’il a fallu à l’homme, si faible et si mal armé, déployer toutes les ressources de l’intelligence qu’il avait reçue du Créateur pour ne pas être rapidement anéanti dans de telles conditions. L’imagination peut maintenant se représenter, avec exactitude, les luttes terribles des premiers hommes contre les monstres encore subsistants des créations aujourd’hui disparues. À chaque instant il leur fallait disputer des cavernes à ces carnassiers plus grands et plus redoutables que ceux de notre âge, ours, hyènes et tigres. Souvent, surpris par ces fauves redoutables, ils en devenaient la proie.

Unus enim tum quisque magis deprensus eorumPabula viva feris praebebat dentibus haustus ;Et nemora ac montes gemitu silvasque replebat,Viva videns vivo sepeliri viscera busto.

Ils parvenaient cependant, à force de ruse et d’adresse, à vaincre ces grands carnassiers devant lesquels ils étaient si faibles et si impuissants, et ceux-ci, peu à peu, reculaient devant l’homme. Les sauvages européens de l’époque quaternaire savaient aussi, comme aujourd’hui ceux de l’Afrique, creuser des fosses qui leur servaient de piéges pour capturer les éléphants et les rhinocéros, et la viande de ces géants du règne animal entrait pour une part importante dans leur alimentation.

Nous ne parlons ici que des faits constatés dans l’Europe occidentale, car c’est dans ces contrées seulement que l’étude des vestiges de l’humanité de l’âge quaternaire a pu être poursuivie d’une manière un peu complète ; c’est là que les observations ont été les plus nombreuses et les plus probantes. Mais dans d’autres parties du monde, les découvertes, bien que peu multipliées encore, sont suffisantes pour prouver que l’homme y vivait aussi à la même époque, et dans les mêmes conditions que chez nous. J’ai signalé la trouvaille de haches pareilles à celles des alluvions de la Somme, en compagnie d’ossements de grands mammifères éteints, dans les graviers quaternaires, aux environs de Mégalopolis en Arcadie, et depuis j’en ai recueilli, avec M. Hamy, dans la plaine de Thèbes, à la partie supérieure des alluvions du Nil de cet âge. M. Louis Lartet a fouillé dans le Liban, tout auprès de Beyrouth, des grottes ossifères où des silex taillés sont mêlés à des débris d’os de ruminants. Des haches du type de Saint-Acheul et d’Abbeville ont été aussi exhumées, par M. Brace-Fooke, des dépôts quaternaires autour de Madras. On en a enfin rencontré en Amérique. Un naturaliste français, M. Marcou, a découvert dans les États du Mississipi, du Missouri et du Kentucky, des ossements humains, des pointes de flèches et des haches en pierre, engagés dans des couches inférieures à celles qui renferment les restes des mastodontes [6], des mégathériums, des mégalonyx, des hipparions et des autres animaux qui ont disparu de la faune actuelle. Ainsi l’espèce humaine s’était déjà répandue sur la plus grande partie de la surface du globe à l’époque quaternaire.

Nous avons dit qu’on n’avait pas encore découvert d’ossements humains dans les couches tertiaires miocènes, où se sont rencontrés les vestiges d’un travail que l’on hésite encore à attribuer à l’homme, ou à un être qui reste à connaître et qui aurait été son précurseur. On possède, au contraire, maintenant, un nombre assez considérable de débris de squelettes d’hommes des temps quaternaires. L’étude en a été faite d’une manière toute spéciale et complète par M. de Quatrefages et M. le docteur Hamy dans leur grand ouvrage commun des Crania ethnica, et résumée par le premier dans quelques chapitres de son livre sur l’Espèce humaine.

Toutefois les ossements humains de l’âge quaternaire appartiennent encore presque exclusivement à l’Europe. « Cette absence de fossiles humains recueillis hors de nos contrées est des plus regrettables, remarque M. de Quatrefages. Rien n’autorise à regarder l’Europe comme le point de départ de l’espèce, ni le lieu de formation des races primitives. C’est en Asie qu’il faudrait surtout les chercher. C’est là, sur les versants de l’Himalaya, au pied du grand massif central, que Falconer espérait trouver l’homme tertiaire. Des recherches assidues et persévérantes pourraient seules vérifier les prévisions de l’éminent paléontologiste. »

« Quelques faits généraux, dont on comprendra facilement l’intérêt, continue le savant professeur du Muséum d’Histoire naturelle, se dégagent déjà des détails recueillis sans sortir des terres européennes. Constatons d’abord que, dès les temps quaternaires, l’homme ne présente pas l’uniformité de caractères que supposerait une origine récente. L’espèce est déjà composée de plusieurs races distinctes ; ces races apparaissent successivement ou simultanément ; elles vivent à côté les unes des autres ; et peut-être, comme l’a pensé M. Dupont, la guerre de races remonte-t-elle jusque là. La présence de ces groupes humains nettement caractérisés à l’époque quaternaire, est à elle seule une forte présomption en faveur de l’existence antérieure de l’homme. L’influence d’actions très diverses et longtemps continuées peut seule expliquer les différences qui séparent l’homme de la Vezère, en France, de celui de la Lesse, en Belgique.

« Malgré quelques appréciations émises à un moment où la science était moins avancée et où les termes de comparaison manquaient, on peut affirmer qu’aucune tête fossile ne se rattache au type nègre africain ou mélanésien. Le vrai nègre n’existait pas en Europe à l’époque quaternaire. Nous ne concluons pourtant pas que ce type n’a pris naissance que plus tard et date de la période géologique actuelle. De nouvelles recherches, faites surtout en Asie et dans les contrées où vivent les peuples noirs, sont encore nécessaires pour qu’on puisse conclure avec certitude sur ce point. Toutefois on voit que jusqu’ici les résultats de l’observation sont peu favorables à l’opinion des anthropologistes qui ont regardé les races nègres comme ayant précédé toutes les autres. »

« Dolichocéphale ou brachycéphale, dit encore M. de Quatrefages, grand ou petit, orthognathe ou prognathe, l’homme quaternaire est toujours homme dans l’acception entière du mot. Toutes les fois que ses restes ont permis d’en juger, on a retrouvé chez lui le pied, la main qui caractérisent notre espèce ; la colonne vertébrale a montré la double courbure à laquelle Lawrence attachait une si haute importance, et dont Serres faisait l’attribut du règne humain, tel qu’il l’entendait. Plus on étudie et plus on s’assure que chaque os du squelette, depuis le plus volumineux jusqu’au plus petit, porte avec lui, dans sa forme et ses proportions, un certificat d’origine impossible à méconnaître... Nous pouvons donc avec certitude appliquer à l’homme fossile que nous connaissons les paroles de Huxley. Pas plus aux temps quaternaires que dans la période actuelle, aucun être intermédiaire ne comble la brèche qui sépare l’homme du singe anthropoïde. Nier l’existence de cet abîme serait aussi blâmable qu’absurde. »

Les races humaines de l’époque quaternaire — c’est là un des résultats les plus certains, et historiquement le plus important des recherches dont elles ont été l’objet — n’ont pas été exterminées par les catastrophes géologiques ou par les populations qui sont venues s’établir, à la suite d’invasions plus ou moins violentes, dans les contrées qu’elles ont habitées les premières. Recouvertes et comme submergées par plusieurs couches ethniques successives, elles s’y sont fondues, et leur type reparaît sporadiquement jusqu’à nos jours, par un curieux effet d’atavisme, au milieu des nations qui occupent le sol où elles vivaient. Ainsi les races d’hommes qui chassaient le mammouth et l’hippopotame dans les forêts de nos pays, avant la période géologique actuelle, comptent encore, pour une faible part il est vrai, dans les éléments constitutifs de la population de l’Europe occidentale. Elles y ont encore des descendants directs, chez lesquels se perpétue leur type.

[7]

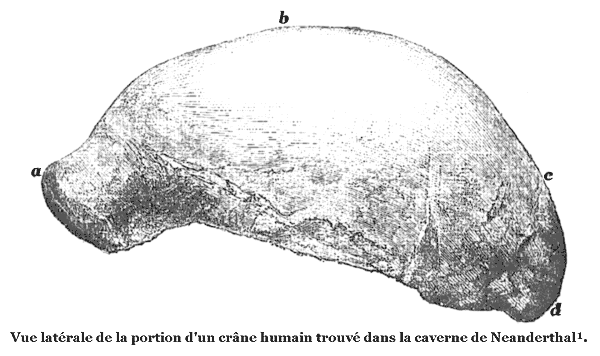

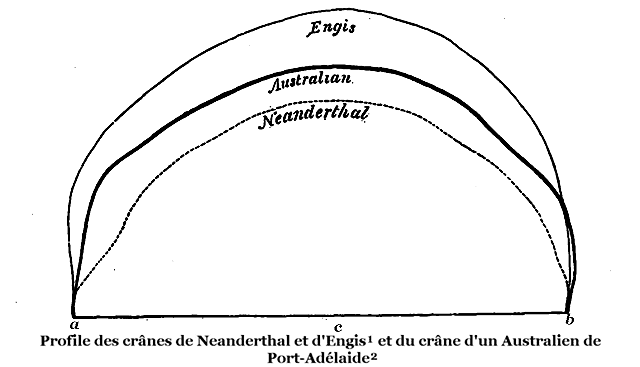

Pour ce qui est de nos contrées, les seules dont on puisse encore parler avec certitude, les faits déjà rassemblés établissent d’une manière incontestable l’antériorité de la présence d’une race haute de taille et fortement dolichocéphale, ou à crâne allongé, sur celle de la race petite et brachycéphale, ou à tête ronde, ressemblant de très près aux Lapons, qu’une théorie, qui a compté beaucoup de partisans, considérait d abord comme ayant fourni les premiers habitants de l’Europe occidentale. Cette race brachycéphale ne commence à se montrer sur le sol français qu’à la fin de l’époque dont nous parlons en ce moment, et elle semble alors arriver par une migration venue du nord. Mais elle trouve, établie antérieurement sur ce même sol, la race dolichocéphale, qui dans certains caractères de sa tête présente des traits singulièrement rudes et bestiaux : le frontal bas, étroit et fuyant, s’appuyant sur des arcades sourcilières développées ; le pariétal étendu, déprimé dans son quart postérieur ; l’occiput saillant en arrière ; un prognathisme tellement développé, qu’il rend le menton fuyant. Tous ces traits, fortement accusés dans le crâne découvert à Canstadt en Wurtemberg, arrivent au plus haut degré de l’exagération dans celui qui a été exhumé, en 1857, de la caverne de Neanderthal, auprès de Dusseldorf.

« À en juger par la distribution géographique des restes rencontrés jusqu’à ce jour, dit M. de Quatrefages, la race ainsi reconstituée, pendant l’époque quaternaire, occupait surtout les bassins du Rhin et de la Seine ; elle s’étendait peut-être jusqu’à Stängenäs, dans le Bohuslän ; certainement jusqu’à l’Olmo, dans l’Italie centrale ; jusqu’à Brux, en Bohême ; jusqu’aux Pyrénées, en France ; probablement jusqu’à Gibraltar.

[8]

« Cette race n’est pas confinée dans les temps géologiques. L’attention éveillée par les caractères étranges du crâne de Neanderthal, a fait entreprendre une foule de recherches qui ont rapidement tiré ce remarquable spécimen de l’isolement où il semblait d’abord devoir rester.... De cet ensemble de travaux, il résulte que le type de Canstadt, parfois remarquablement pur, parfois aussi plus ou moins altéré par les croisements, se retrouve dans les dolmens, dans les cimetières des temps gallo-romains, dans ceux du moyen âge et dans les tombes modernes, depuis la Scandinavie jusqu’en Espagne, en Portugal et en Italie, depuis l’Écosse et l’Irlande jusque dans la vallée du Danube, en Crimée, à Minsk, et jusqu’à Orenbourg en Russie. Cet habitat comprend, on le voit, l’ensemble des temps écoulés depuis l’époque quaternaire jusqu’à nos jours, et l’Europe tout entière. M. Hamy a justement fait remarquer qu’il existe dans l’Inde, au milieu des populations refoulées par l’invasion aryenne, des représentants du type de Neanderthal. Toutefois, pour les retrouver avec certitude, il faut aller jusqu’en Australie. Nos propres études ont confirmé sur ce point le résultat de celles de Huxley. Parmi les races de cette grande île, il en est une répandue surtout dans la province de Victoria, aux environs de Port-Western, qui reproduit d’une manière remarquable les caractères de la race de Canstadt. »

Nous empruntons encore au même savant quelques observations d’une haute importance. « Les épithètes de bestial, de simien, souvent appliquées au crâne de Neanderthal et à ceux qui lui ressemblent, les conjectures émises au sujet des individus auxquels ils ont appartenu, pourraient faire penser qu’une certaine infériorité intellectuelle et morale se lie nécessairement à cette forme crânienne. Il est aisé de montrer que cette conclusion serait des plus mal fondées.

Au Congrès Anthropologique de Paris, M. Karl Vogt a cité l’exemple d’un de ses amis, dont le crâne rappelle entièrement celui du Neanderthal, et qui n’en est pas moins un médecin aliéniste des plus distingués. En parcourant le Musée de Copenhague, je fus frappé des traits tout pareils que présentait un des crânes de la collection ; il se trouva que c’était celui de Kay Lykke, gentilhomme danois qui a joué un certain rôle politique pendant le xviie siècle. M. Godron a publié le dessin de la tête de Saint Mansuy, évêque de Toul au IVe siècle, et cette tête exagère même quelques-uns des traits les plus saillants du crâne de Neanderthal. Le front est encore plus fuyant, la voûte crânienne plus surbaissée. Enfin la tête de Bruce, le héros écossais, reproduisait aussi le type de Canstadt. En présence de ces faits, il faut bien reconnaître que même l’individu dont on a trouvé les restes dans la caverne de Neanderthal a pu posséder toutes les qualités morales et intellectuelles compatibles avec son état social inférieur. »